再过几天,各地高考成绩就陆续放榜了。

今年是10年来高考报名人数最多的一年,全国有1031万高考学子。

也就是说,这一刻,中国有1031万个家庭,在等待那一串“举足轻重”的分数,或期盼,或担忧,或焦虑……

走过12年寒窗路,对考生来说,高考犹如驿站,停靠着一辆辆驶向不同远方的大巴。

下一站,是清北复交、985、211,是“双非”1本、2本、3本,还是大专?

一直以来,高考普遍被视为寒门子弟跨越阶层的最优路径,甚至涌现了“高考决定命运论”。

高考,真的能一考定终身吗?

⭐

最近,知乎上有个类似的热门话题:“很多人都说,你不好好学习,高考失败你一生就完了,我想知道真的是这样的吗?高考真的能决定你的未来吗?”

其中,有个高赞答案大意如下:

高考分数所给你的录取可以划定你的下限,但只有你自己才能决定自己的上限。

答主“微调”发现,他考上北清同学的下限普遍很高:有在国际知名投行高盛工作的,有在常青藤世界名校布朗大学读博的。

但更有意义的是,有些当年成绩在中间的同学发展也很亮点:有的在很厉害的私募且颇有名气,有的去了前途不可估量的政策性机构,也有的去了最顶级学校读博。

在他看来,“高考很重要,因为它往往可以帮你划定一个下限,即你应该继续往前走,但我今天给你盖个戳,证明你的能力达到了一定水平。但是,到了一定程度后,学校之间的平台差异收益递减,再往上走更多得靠个人的发展和际遇。”

这个观点,我深以为然。

职场里,阅过上千份求职简历的我深知,好大学无疑会为你增加能力背书和准入门槛。

而经过多年职场洗礼的我更笃信,硬核的能力修炼,才是通往理想未来的长期门票。

⭐

当年,我考入母校——广东外语外贸大学,一所不是985也不是211的一本学校。彼时,校园里流传着一句话“广外不是985不是211,广外就是广外。”

作为国内三大外语高校,广外人有自己的自信和骄傲,不仅在特定领域里颇具影响力,而且就业率常年名列前茅。

可以说,考上广外,我算是给自己盖了个“此君尚可”的戳。然而,前路漫漫,吾将上下而求索。

上大学后,为了让自己的未来更加“增值”,我做了3件事来拓展自己的能力“上限”,并且持续至今。

它们不仅让我的大学学习实践两不误——连续4年拿奖学金,尝试过10种职业实习,靠自己赚的钱各地旅行;而且让我的职场高效成长——毕业3年升任集团最年轻高管,成为既懂业务又懂管理的多面手。

01 整合资源

没有现成资源,就学会整合资源

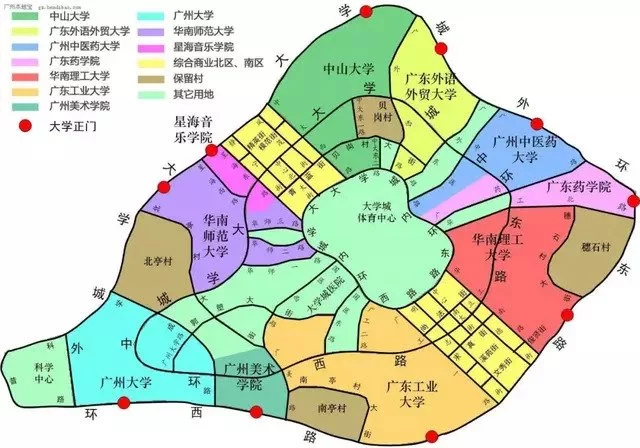

我大学读的是国际新闻专业,广外的新闻与传播学院在广州大学城,坐落于环境优美的番禺小谷围岛。

我很喜欢大学城的独特格局。在这座岛上,10所高校环绕而建,形成既独立又开放的高校集群。

如此天时地利,怎能浪费?借着大学城的地理优势,除了本校课程,我经常跑到“邻居”中大蹭课,听各种名师讲堂和大咖讲座。

譬如,网易丁磊谈内容为王、《南方周末》资深专栏作者笑蜀谈青年自我成长、著名凤凰记者闾丘露薇谈采访写作、诚品文案女王李欣频谈广告创意、青年作家七堇年谈写作……

所有的这些名师大咖课程或讲座,如同一场场鲜活的精神洗礼,与我在母校课堂上学到的专业理论课程,形成了很好的互补和映照,深化了我对新闻传播的认知和喜爱。这也为我后来进入新闻圣地——南方报社,埋下了伏笔。

有时,也在中大饭堂蹭饭(确实好吃哈哈),饭后在校园散步,体验下中大的校园氛围。

后来,我和几位中大同学说起我的蹭课史,对方惊诧地问:“为什么你说的大师课程和讲座,我们好些都不知道……”

这件事给我的触动和启发是:近水楼台,未必先得月。当你的求知欲望足够强烈时,才会主动看见资源的存在。

也许有人会说,哎呀,那也得让我有机会坐在大咖的隔壁先。

实际上,在这个信息高度畅达的数字时代,每个人拥有的隐形资源,远远超乎自己的想象。

隔壁没有名校,身边没有大咖,公司没有大牛,什么地方有呢?

- Ted演讲

- 知乎社区

- 得到app

- 混沌大学

- 可汗学院

- 慕课网

- 网易公开课

- 网易云课堂

- 樊登读书会……

甚至是某个高质量的社群、公众号,都可以是你的资源。

在这个世界上,现成的顶尖资源,永远都是稀缺的。当你不满意或不满足于自己所处的环境滋养,那就自己去创造一片更肥沃的土壤。

考不上顶级名校没关系,没在大公司上班没关系,没有得天独厚的现成资源,就学会挖掘资源、整合资源,你才能创造自己的独有资源库,才能看见通往罗马的条条道路中,属于你的那一条路。

02 自我学习

“以我为中心”的学习,才是最聪明的学习

我时常怀念大学时光,不是因为轻松、简单或闲逸,而是大学相比其他人生阶段,你会拥有更多的时间掌控权:可以去贪婪地学习、大量地试错、无畏地探索……

大抵是因为长相温顺乖巧(实则酷爱冒险)的缘故,我从小总被自动归类为只会用功读书的“好学生派系”。

然而,从小学一年级开始,我便迷恋上了人物传记、小说诗歌和随笔散文。

我从那些所谓“闲书”里,看见了无限广阔的世界和人生,看见了更让我激动和兴奋的天地和领域,这奠定了我一个底层认知:仅有课堂的学习是远远不够的。

于是,我常常在课堂之外,见缝插针地自我学习,不同时期为自己挑选不同主题的读本、电影、影视剧,作为精神的加餐。

而上大学,于我而言,就像鸟儿飞向了天空,可以更自由地徜徉了!

彼时,我有两张课表,一张是学校给的,一张是自己给的。

记得大一时,在上完一遍专业必修课后,我便悄悄给课程“值得度”(值得去学习的程度)打分,打分维度包括:

- 课程内容

- 讲师能力

- 授课方式

- 运用价值

- 催眠程度……

凡是低于60分或者让我想睡觉的课,我要么选择灵魂出窍,要么干脆肉体出逃(如若母校老师看到,请多包涵担待哈)。

每一个逃课或不用上课的日子,我大抵有过半的时光会去图书馆进行自我学习。

为了毕业后能进入头部媒体工作,我曾经以新闻学为原点,进行了一轮广告学、摄影学、社会学、心理学等周边学科的扫描式阅读。

阅读后,我通常会找到这些领域1-2位顶尖大咖,跟着他们的书或课进行二次深度学习。 这个学习方法,我一直延续至今,它让我在每次职业转型时总能快速切换。

通过自我学习,我一步步构建起自己独有的知识体系,我还给它取了个(自认为)好听的名字——依然的知识宫殿。

后来的后来,无论是在校时的社团选拔、还没毕业时就拿到南方报社的工作机会,抑或是职场上岗位的晋升……在每次相应机会来临时,只要判定合适,我一般都能不错地抓住。

而这一切的最根源因素,既不是因为我天资过人或运势不凡,却一定离不开我有意识构建的知识体系。

如今,是一个认知空前焦虑的时代。在激烈的竞争压力下,许多人在学习路上,眉毛胡子一把抓,盲目地被外界推着走。

今天看见别人考了个啥证,我也考个压压惊;明天看见哪个特训营特火,我也凑个热闹跟上大队;后天看见哪个课程很爆,我也报名才能睡个安稳觉……

于是,很多人陷入了无效学习的陷阱。

作为职业生涯规划师,常有来询者问我:“如何高效地学习,构建职场核心竞争力?”

我总会说出5个字的要诀——以我为中心。

所谓“以我为中心”的学习,不是孤立的学习,不是自私的学习,它是一种聪明的学习。

无论你是在大学还是在职场,只有当你建立了“以我为中心”的主动学习意识,才不会看见什么就靠近什么,听见什么就吸收什么,才不会陷入“听过了那么多道理,仍然过不好这一生”的知行失衡的怪圈。

你要想清楚自己要去往哪里(要做到这点着实不易,这也是我做1对1生涯咨询的初心),继而有意识地构建一个与目标匹配的知识体系。

正如炮弹之于军队,知识体系就是我们驰骋未来的有力武器。

03 有效实践

把每次实践都当作自我探索,找到真正热爱的事

如果说职业生涯是一场马拉松,那大学便是最容易被忽视却必不可少的热身运动。

大学的热身运动做得越充分,进入职场后你的拉伤几率就越低。

大学期间,除了整合资源式地上课、以我为中心地自学,我还给自己设计了一条“校内外实践链”。

校内,我做过校新闻社记者、实践部活动组织策划。

校外,我做过杂志社实习采编、亚运会志愿者通讯员(还拿了个优秀奖)、骑行机构内容编辑、模拟大学夏令营导师、高中生英语义教、高管英语私教、外贸跟单翻译,甚至还在云南偏僻的古镇做过20天的客栈义工……

回想起来,那确实是一段丰富多彩的折腾时光。仔细品味,这些实践其实都紧紧围绕传播、创意、教育。

用职业生涯规划的行话来讲,这些工作都统属于A型(艺术型-具有创造创新性的工作)+S型(社会型-与人打交道的工作),而我的霍兰德职业兴趣代码前2项恰是AS。

实际上,彼时的我并不知晓什么A型或S型,我只是隐约觉得感兴趣,便去一探究竟。

在每一次实践中,我会不断检验和反思自己对这些工作的喜好度、擅长度和享受度(学了生涯规划后,我才知道这3者都满足的工作就是我的职业蜜罐区)。

大二的尾声,我便笃定地把择业目标锁定在能给我带来心流状态和愉悦反馈的“文字创作”,并在大三时成为南方报社的实习采编,随后入职众多新闻学子梦寐以求的新闻圣地。

可以说,在大学期间,通过一次次的有效实践,我完成了初步的职业真相探索,从而规划了相对明晰的职业发展路径。

所谓实践出真知,在我看来,有效的实践,不必一味求多或只是做了,它要经过“检验”和“反思”这两个步骤。

唯有验证和思考,才可以让我们从繁杂的实践中抽离出至简的真知,而那个真知,很可能是关乎你的职业密码,关乎你的事业方向,关乎你的幸福模式……

在职业世界里,生涯规划师常常会提醒来询者,不要只看见职业的艺术照。

如果你能够在大学时便提前揭开职业艺术照,看见职业生活照,甚至素颜照后,依然爱它。那么,在追逐理想职业路上,你一定会比一般人更快步入轨道,也更能对困难甘之如饴。

如果你已经错过了大学的试错机会,那从现在开始,请把每份工作和每次实践都当作自我的探索吧,努力找到真正热爱的事!

正如非洲经济学家Dambisa Moyo所说的:“种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在。”

只有朝着你热爱的方向,你才能播种一个你热爱的未来。

⭐

回顾这些年,从校园走到职场,从少女走到人妻,从职场新人走到职场高管、职业导师,我一路收获的成长蜕变和物质精神回馈,已不是当年那个没有考上985和211的女孩所能预见,更不是上985或211就能带来的。

回到最初的那个问题:

高考真的能一考定终身吗?

我的答案是:高考如同漫漫人生路上的一个分岔口,它会阶段性地决定你走向哪里,在哪学习、生活、恋爱……

最终决定你人生走势的,是你的主观能动性。

你的主观能动性,包括但不限于:

- 你懂不懂主动“整合资源”,创造更优的成长环境?

- 会不会“以我为中心”地学习,构建自己强大的知识体系?

- 愿不愿把每次实践当作自我探索,不断检验和反思,发现热爱的事?

我始终笃信,美好的人生,是一个终身成长的过程。

无论是高考还是职场,你能考上哪所大学或者你能进入哪家企业,那只是划下了你的能力“下限”。

只有你自己,在每一个日日夜夜,付出的真真切切的努力,才能决定你的能力“上限”。

只能你自己,在每一个人生阶段,走心探索和用心创造,才能真正地决定自己的未来。

最后,祝愿每个看到此文的高考生,成绩漂亮,未来可期。

祝愿每个高考过的你,都能拥有一张自己出题和解题的人生考卷。

The End

文|依然 图|建鸿君 排版|Time Flyer